Ноги Стрэйкера были связаны вместе. Бену пришло в голову, что поднять мертвый вес Стрэйкера на такую высоту, где его опущенные руки едва касались пола, мог только человек исключительной силы.

Тыльной стороной руки Джимми прикоснулся ко лбу висящего, потом поднял его кисть:

— Он мертв не меньше восемнадцати часов, — и, содрогнувшись, бросил руку. — Боже мой, какой ужас! Я не могу понять… почему… кто…

— Барлоу, — пояснил Марк. Он смотрел на Стрэйкера недрогнувшим взглядом.

— И конец Стрэйкеру, — проговорил Джимми. — Никакой ему вечной жизни. Но почему так? Вешать вверх ногами?

— Это македонский обычай, — ответил отец Кэллахен, — вешать врага или предателя вверх ногами, лицом к земле, а не к небу. Таким образом распяли Святого Павла.

Бен заговорил, и собственный голос показался ему старым и пыльным:

— Опять он нас отвлекает. У него сотня фокусов. Пойдемте.

Вслед за ним все спустились в холл, затем по черной лестнице — на кухню. Здесь они снова сгрудились вокруг отца Кэллахена. Сначала долго смотрели друг на друга, потом на дверь в подвал — туда, вниз, точно так же, как двадцать пять с чем-то лет назад Бен смотрел на лестницу, ведущую вверх, прежде чем предстать перед непосильной загадкой.

* * *

Когда священник открыл дверь, Марк снова услышал отвратительный запах — но и он переменился. Потерял силу. Стал не таким угрожающим.

Кэллахен пошел вниз. Несмотря ни на что, требовалась вся сила воли, чтобы последовать за ним.

Джимми достал из сумки фонарик. Луч осветил пол, пересек стену и метнулся назад. На секунду он задержался на длинном упаковочном ящике, потом упал на стол.

— Вот, — воскликнул Джимми, — смотрите!

Там лежал конверт, чистый и сияющий в отвратительной темноте, толстый конверт из желтой бумаги.

— Это ловушка, — сказал отец Кэллахен. — Лучше его не трогать.

— Нет, — заговорил Марк; он чувствовал сразу и облегчение, и разочарование, — его здесь нет. Он ушел. Это для нас. Там масса гадостей, наверное.

Бен шагнул вперед и взял конверт. Он дважды перевернул его в руках — Марк видел в луче фонаря, как дрожали эти руки, — потом вскрыл.

Внутри лежал один лист толстой восковой бумаги — из такой же был сделан конверт. Джимми направил луч на страницу, густо исписанную элегантным паукообразным почерком. Читали все одновременно, Марк немного медленнее других.

«Октябрь, 4.

Дорогие мои юные друзья!

Как мило с вашей стороны заглянуть ко мне!

Я всегда любил общество, это одна из величайших радостей моей долгой и часто одинокой жизни. Если бы вы пришли вечером, я бы с величайшим удовольствием приветствовал вас сам. Однако подозревая, что вы изберете для визита дневные часы, я предпочел удалиться.

Я оставил вам маленький знак своего расположения: некто весьма дорогой и близкий одному из вас находится сейчас в том месте, в котором я коротал свои дни, пока не решил, что пора сменить место жительства. Она очень мила, мистер Мерс, очень аппетитна, если я могу себе позволить небольшое bon mot. Я в ней уже не нуждаюсь, поэтому оставил ее вам — как у вас говорится? — заморить червячка. Удовлетворить ваши аппетиты, если хотите. Посмотрим, как вам понравится такого рода аперитив перед главным блюдом, к которому вы стремитесь. Итак?..

Мастер Петри, вы меня лишили самого верного и изобретательного слуги, какой у меня когда-либо был. Вы принудили меня — косвенно — принять участие в его уничтожении: из-за вас мои аппетиты взяли надо мной верх. Вы последуете за ним, не сомневайтесь. Я намерен получить от этого полное удовольствие. Начну, думаю, с ваших родителей. Этой ночью… или завтрашней… или следующей. А потом — вы. Но вы войдете в мою церковь как певчий castratum.

А вы, отец Кэллахен, — вас убедили явиться? Думаю, что да. Я наблюдал за вами с некоторого расстояния все время своего пребывания в Джерусалемз Лоте… Так хороший шахматист изучает игры своего противника, верно? Католическая церковь, однако, не старейший из моих противников. Я уже был стар в эпоху ее молодости, когда христиане прятались в катакомбах Рима и рисовали у себя на груди рыб, чтобы отличаться от окружающих. Я уже был силен, когда этот жеманный сброд хлебоедов и винопивцев, обожающий самоунижение, был слаб. Мои ритуалы состарились до рождения ваших. И все же я не страдаю излишней самоуверенностью. Я знаю обычаи добра не хуже собственных. Это меня не утомляет.

И я вас наверняка одолею. Как? — спросите вы. Разве Кэллахен не носит символа Света? Разве Кэллахен не дееспособен днем так же, как и ночью? Разве нет чар и зелий — как христианских, так и языческих — о которых мой столь добрый друг Мэттью Берк информировал меня и моих соратников? Да, да, и еще раз да. Но я жил дольше вас. Я полтеник. Я не змий, но отец змиев.

Все же, скажете вы, этого мало. И этого действительно мало. В конце концов, „отец“ Кэллахен, вы одолеете сами себя. Ваша вера в Свет слаба и нетверда. Ваша болтовня о любви — не более чем предрассудки. Лишь когда вы говорите о бутылке — вы на твердой почве.

Мои добрые, добрые друзья — мистер Мерс, мистер Коди, мастер Петри, отец Кэллахен — чувствуйте себя как дома. Винный подвал великолепен — его специально предоставил мне последний владелец дома, человек, чьим обществом я, к сожалению, никогда не имел возможности насладиться лично. Прошу вас не стесняться — если сохраните вкус к вину по окончании ваших трудов. Мы еще встретимся, и я принесу тогда свои поздравления каждому из вас персонально.

До тех пор — адью.

БАРЛОУ.»

Дрожа, Бен уронил письмо на стол и взглянул на остальных. Марк стоял, сжав кулаки, рот его одеревенел в гримасе человека, случайно откусившего гнилье; мальчишеское лицо Джимми осунулось и побледнело; глаза отца Дональда Кэллахена блестели, углы рта опустились.

И каждый из троих в конце концов поднял глаза на Бена.

— Пошли, — сказал Бен.

* * *

Когда Нолли Гарднер подъехал к зданию муниципалитета и, затягивая на ходу ремень, выскочил из полицейской машины, Перкинс Джиллеспи стоял на переднем крыльце и смотрел в мощный цейсовский бинокль.

— Что стряслось, Перк? — спросил Нолли, поднимаясь по ступенькам.

Перкинс без слов протянул ему бинокль и показал желтым от табака пальцем на Марстен Хауз.

Нолли взглянул туда. Он увидел старый «паккард», а впереди него — новенький «бьюик». Бинокль все же достаточно увеличивал, чтобы позволить прочитать номер. Нолли опустил бинокль:

— Это ведь машина доктора Коди, да?

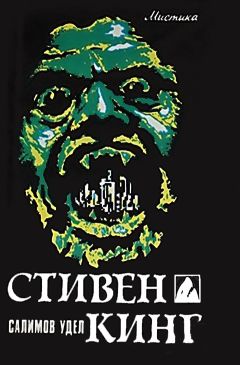

![Стивен Кинг - Иерусалим обреченный [= Жребий; Салимов удел; Судьба Салема; Судьба Иерусалима / Salems Lot]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)